|

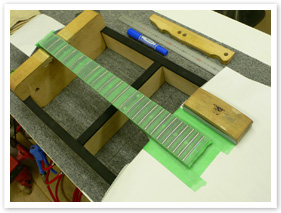

フレットのすり合わせをします。まずはエッジをひとつひとつ丁寧に丸めます。この仕上げによって弾き心地が全く変わってきます。僕らのような業種の人間はこの辺の仕上がりでそのギターの作りの良し悪しを判断することが多いです(笑) |

![]()

指板のエッジも丁寧に丸めておきます。この辺の処理をしっかりやっておくと、まるで長年弾いてきたネックかのように手にしっくり馴染みます。 |

|

![]()

|

数種類のサンドペーパーを使って、フレットのすり合わせと整形をします。 |

![]()

フレットバフをかけて研磨した後に、さらにメタルポリッシュを使ってツルピカに仕上げます。 |

|

![]()

|

いよいよパーツの組み込み作業に入ります。まずはペグを取り付けます。今回はシャーラー社製のロックペグを使用します。 |

![]()

エンドピンを取り付けます。今回はアルミ製の物を使用します。 |

|

![]()

|

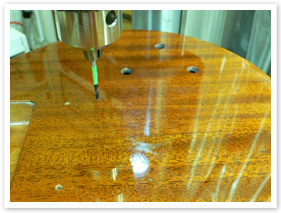

事前に印をつけておいた、ブリッジなどを取り付けるための穴を開けます。 |

![]()

ビグスビーアーム(B5)を取り付けます。ビグスビーは個人的に好きなパーツなのでテンションが上がります(笑) |

|

![]()

|

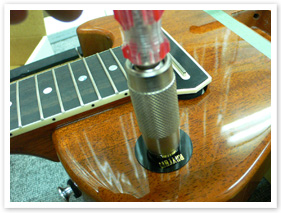

ブリッジ(チューンOマチック、ABR−1タイプ)を取り付けます。専用工具を使ってブリッジシャフトをねじ込んでいきます。 |

![]()

PUの位置などを念のため確認するためにあらかじめ弦を張っておきたいので、ナット溝をある程度切っておきます。溝位置は専用のスケールで決めます。 |

|

![]()

|

フロントPUを取り付けます。「ボディの後ろからPUを取り付ける」というのはごく稀です(笑) |

![]()

トグルスイッチを取り付けます。トグルスイッチのナットを締める専用工具を使います。 |

|

![]()

|

弦の位置を確認して、リアPUを取り付けます。今回はリンディ・フレーリン社のP90を搭載してみました。 |

![]()

コントロールキャビティ等に、ノイズを軽減させるための「導電塗料」を塗ります。 |

|

![]()

|

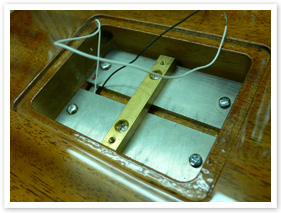

配線をします。当店では基本的に配線材はベルデン、ハンダはケスター、コンデンサはオレンジドロップを使っておりますが、その他のマニアックな配線材やビンテージコンデンサ等をご希望の場合は、秋葉原の協力店から直接お取り寄せする事も可能です(笑) |

![]()

配線のチェックが済んだら、専用のヤスリでナットの溝を仕上げます。今回は牛骨のナット材を使用しておりますが、それ以外にも各種ナット材をご用意しております。 |

|

![]()

|

ナット溝が仕上がったら、ナット全体の整形と研磨をして仕上げます。 |

![]()

ピックガードを取り付けます。今回は黒の1プライ材ですが、もちろん色々な素材を使うことが可能です。 |

|

![]()

|

裏パネルを取り付けます。 |

![]()

時々指板に保湿用のオイルを塗っておきます。 |

|

![]()

|

各部最終調整をします。ネックの反り具合、弦高、オクターブピッチ、PUの音量バランスなど、細かく各部を調整していきます。 |

![]()

お客様のお好みやプレイスタイルに合わせてバッチリ調整いたします。 |

|